En cette période noire de pandémie, il ne se passe pas un jour sans que des constitutionnalistes, avocats et magistrats engagés dans la défense des libertés publiques, ne publient un billet, un article ou une tribune pour s'inquiéter des menaces qui pèsent sur les droits et libertés fondamentaux au lendemain de l'instauration brutale et précipitée de l'état d'urgence sanitaire. L'entrée en scène des gardiens de la Constitution et des libertés publiques pourrait être le symptôme d'une maladie profonde affectant l'ossature même de l’État de droit.

Car on a assisté ces dernières semaines à l'action hâtive et fiévreuse d'un gouvernement aux abois qui n'hésite pas à piétiner le texte de la Constitution de 1958, avec l'aval – et ce point est tout aussi choquant – du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État. La pandémie met au jour plus que jamais le déséquilibre et l'insuffisante séparation des pouvoirs inhérents à la Vème République, autant qu'elle exacerbe les tentations du tout-sécuritaire ou du tout-surveillance au détriment des libertés publiques.

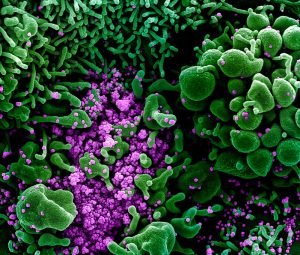

|

| Le gouvernement dépassé par l'état d'urgence sanitaire (Allégorie) Théodore Géricault. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons. |

Le péché originel : le non-respect des règles de procédure constitutionnelle au nom de l'urgence

L'article 46 de la Constitution énonce, à propos de l'adoption des lois organiques, que : "si la procédure accélérée a été engagée (…), le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt". Ce délai, comme le rappelle Paul Cassia, citant les propos de l'un des rédacteurs oubliés de la Constitution de 1958, Jérôme Solal-Céligny, était "destiné à éviter que l’on ne vote une telle loi, en quelque sorte, à la sauvette. Et aussi, éventuellement, pour que l’opinion publique puisse s’emparer de la question et faire connaître aux parlementaires ses inquiétudes, au moins par la voie de la presse."

Or la procédure accélérée engagée le 18 mars et ayant abouti à la loi organique du 30 mars, a eu précisément pour effet de conduire à l'adoption d'un texte bâclé et de museler toute velléité de débat public. 24 h ont séparé le dépôt par le ministère du texte au Sénat le 18 mars et son vote par le Sénat... Et le Conseil Constitutionnel a rendu le 26 mars, une décision validant a posteriori cette violation manifeste du texte de la Constitution :

"Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution".Curieuse décision par laquelle le Conseil Constitutionnel s’auto-déssaisit. Il renonce à juger, bref il abdique : "il n'y a pas lieu de juger".

Premier fait, donc : on dira ou bien que "le passage de l’état ordinaire des choses à l’état d’urgence s’est fait «à côté» du droit", ou bien, ce qui revient au même, que le texte de la Constitution a été "déchiré" par le gouvernement, selon l'expression de Paul Cassia. Et ce, avec l'aval du Conseil Constitutionnel, pourtant censé être le garant de la Constitution et contenir les velléités autoritaristes du pouvoir exécutif...

Voilà pour la forme. Encore cette violation des règles procédurales n'est-elle que le premier signe de la débâcle de ce gouvernement et du délabrement des institutions qui sont censées exercer un contre-pouvoir... Examinons maintenant le fond...

Deux institutions aux ordres du gouvernement

La loi organique votée définitivement et "à la sauvette" par l'Assemblée Nationale le 22 mars et promulguée le 30, comporte un article unique portant sur la suspension jusqu'au 30 juin des délais de traitement des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC). Ceux-ci sont normalement de 3 mois pour le délai de transmission par le Conseil d’État et la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, ainsi que de 3 mois supplémentaires pour le délai de jugement par ce dernier, avec transmission automatique des QPC passé le premier délai de 3 mois.

Cette loi organique, (qui est placée dans la hiérarchie des normes au-dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires) a une portée symbolique aussi forte qu'elle est inutile en pratique. Car d'une part, le Conseil Constitutionnel a précisé que la suspension des délais ne met pas en cause l'exercice de la QPC, et d'autre part, la durée ordinaire cumulée maximum (3+3=6 mois) laissée à la Cour de Cassation ou au Conseil d’État puis au Conseil Constitutionnel pour traiter d'une QPC aurait de toute façon très largement excédé la durée de 3 mois entre le 30 mars et le 30 juin (à moins que, par prorogations successives de mois en mois, l'état d'urgence finisse par durer plus d'un semestre ?) Mais elle en dit long sur la complaisance du Conseil Constitutionnel envers le gouvernement : prêts à tout pour ne pas entraver ou faire dévier l'action du gouvernement, les Sages ne voient rien à redire à une mesure visant à ralentir la mise en oeuvre de leur pouvoir de contrôle, au moment où ce dernier, en cette période de crise, est au contraire plus que jamais nécessaire. Comme le dit très bien Véronique Champeil-Desplats :

"Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que les périodes exceptionnelles conduisent à l’intensification du contrôle des juges, les clés de la garantie de l’État de droit leur étant en quelque sorte remises là où le parlement essaie de garder celles de la démocratie, c’est l’inverse qui se donne à voir".

L'entrée en vigueur de l’état d'urgence sanitaire pour 2 mois, (loi d'habilitation du 23 mars) s'est accompagnée d'une avalanche de référés liberté et suspension auprès du Conseil d’État en contestation des ordonnances, décrets et arrêtés pris en application de l’état d'urgence. Mais le Conseil d’État "a fait preuve d’une certaine déférence à l’égard du Gouvernement", rejetant en bloc la quasi-totalité des référés. Paul Cassia y voit quatre explications :

- l'inadaptation et l'inefficacité des référés-liberté et des référés-suspension dans le contexte de l'état d'urgence

- "le conservatisme structurel du Conseil d’État tenant à sa dualité fonctionnelle" : étant à la fois juge et conseiller de l'exécutif (il examine les projets de lois et d'ordonnances, avant que ceux-ci ne soient soumis au conseil des ministres), le Conseil d’État est peu enclin à porter un jugement négatif sur des textes qu'il a lui-même validés avant leur promulgation.

- une forme d'endogamie entre le gouvernement et le Conseil d’État, car les conseillers d’État ne cessent de faire des allers-retours entre l'administration et la juridiction.

- le Conseil d’État est toujours disposé à rejeter les recours contentieux contre les carences de l'exécutif sur la foi de simples déclarations du gouvernement.

C'est ce conservatisme structurel du Conseil d'Etat qui explique qu'il ait refusé le 11 avril de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC contestant l'insuffisante protection par la loi du 23 mars des personnes en situation de précarité, ou bien ait cassé un arrêt du tribunal administratif de Martinique qui avait fait droit à la demande de founiture de masques à destination des détenus dans un contexte de surpopulation carcérale.

Il faut vraiment lire en entier le billet de Paul Cassia pour prendre la mesure de l'impéritie de la plus haute juridiction administrative qui, à l'évidence, n'exerce que très partiellement son rôle de contrôle de l'exécutif.

Ajoutons à cela un Parlement plus que jamais exsangue, ne pouvant exercer de réel contrôle, et limitant son rôle à celui de double chambre d'enregistrement. L’Assemblée nationale a bien acté la création d'une mission d’information sur la gestion de l’épidémie, mais elle sera présidée par un proche du chef de l’Etat, Richard Ferrand, dont on peut sérieusement douter de l'impartialité.

On obtient au final la recette d'un État de droit au bord de l'implosion :

Il faut vraiment lire en entier le billet de Paul Cassia pour prendre la mesure de l'impéritie de la plus haute juridiction administrative qui, à l'évidence, n'exerce que très partiellement son rôle de contrôle de l'exécutif.

Ajoutons à cela un Parlement plus que jamais exsangue, ne pouvant exercer de réel contrôle, et limitant son rôle à celui de double chambre d'enregistrement. L’Assemblée nationale a bien acté la création d'une mission d’information sur la gestion de l’épidémie, mais elle sera présidée par un proche du chef de l’Etat, Richard Ferrand, dont on peut sérieusement douter de l'impartialité.

On obtient au final la recette d'un État de droit au bord de l'implosion :

"En France, où il existe un déséquilibre en faveur du pouvoir exécutif, on voit que l’état d’urgence confère plus de pouvoir au premier ministre et au ministre de l’intérieur, alors que le Parlement se borne à une fonction d’information et de contrôle. Le conseil d’État est débordé par les référés à propos des décisions administratives, parce que la voie juridique reste le palliatif à l’absence de possibilité politique de contrôler les gouvernements". (Véronique Champeil-Desplat)

La restriction des libertés publiques et du droit social

La loi du 23 mars octroie au Premier Ministre des prérogatives de police administrative étendue. L'article 2 lui permet d'organiser le confinement (restreindre ou interdire la circulation des personnes, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique...) : ce "régime d’exception, par nature, a observé le Syndicat de la magistrature, bouscule les règles fondamentales d’un État de droit".

L'article 11 l'autorise à prendre par ordonnances une série de mesures de nature à modifier les règles du droit du travail :

L'article 11 l'autorise à prendre par ordonnances une série de mesures de nature à modifier les règles du droit du travail :

Dans la foulée du vote de la loi d'état d'urgence sanitaire, le gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution, a adopté une quarantaine d'ordonnances, dont une en matière de procédure pénale, qui porte une atteinte manifeste aux principe le plus élémentaire de la présomption d'innocence :"Il permet de remettre en cause certains principes du droit du travail, en particulier l’acquisition des congés payés, leur modification unilatérale par l’employeur, la réduction du temps de travail (RTT), ou encore la durée hebdomadaire du travail et le repos dominical au sein des entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Ces remises en cause, aujourd’hui motivées par la situation de crise, ne sont nullement limitées dans le temps." (Jean-Philippe Derosier)

L’ordonnance de la Ministre de la Justice du 25 mars 2020, relative à la procédure pénale. Son article 16 prolonge de plein droit la durée de la détention provisoire de deux ou trois mois en matière correctionnelle et de six mois en matière criminelle, sans la moindre intervention d’un juge. Rappelons que la détention provisoire concerne des prévenus au cours de la phase d’instruction ou avant l’audiencement, donc avant toute condamnation : elle concerne ainsi des personnes présumées innocentes. (Jean-Philippe Derosier)

Cette disposition relative aux libertés fondamentales a un effet rétroactif et s'est imposée sans l'ombre d'un débat (hormis dans le cadre parlementaire du vote de la loi d'habilitation). Plusieurs syndicats et associations ont formé des référés-liberté contre cette ordonnance et la circulaire qui l'accompagnait au nom de l'atteinte aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 66 de la Constitution. Le Conseil d’État les a rejetés sèchement (voir la brillante analyse de Jean-Baptiste Perrier), sans audience, car le texte de l'ordonnance est conforme aux dispositions l'article 11 de la loi d'habilitation du 23 mars.

Quant à la mise en oeuvre des contraventions pour récidives liées au non-respect du confinement, elle s'appuyait sur un fichier numérique détourné de ses finalités, le fichier ADOC destiné au stockage numérique des contraventions routières, de sorte qu'un avocat a pu obtenir la nullité des poursuites pour son client. Le Ministère de la Justice vient de modifier en catastrophe l'arrêté de 2004 créant le fichier ADOC.

Du côté des préfectures et des mairies, on assiste à un festival d'arrêtés visant au durcisssement des mesures de confinement, une véritable course à l'échalote de la mesure la plus restrictive et la plus digne du Père Ubu. Le préfet de l'Aisne interdit la consommation d'alcool dans son département avant de se rétracter. Le préfet de Seine-et-Marne prend un arrêté de réquisition des chasseurs et gardes-chasse pour faire respecter le confinement avant de l'abroger. Moins drôle, le maire de Montgeron invite ses concitoyens à la délation...

Quant à la mise en oeuvre des contraventions pour récidives liées au non-respect du confinement, elle s'appuyait sur un fichier numérique détourné de ses finalités, le fichier ADOC destiné au stockage numérique des contraventions routières, de sorte qu'un avocat a pu obtenir la nullité des poursuites pour son client. Le Ministère de la Justice vient de modifier en catastrophe l'arrêté de 2004 créant le fichier ADOC.

Du côté des préfectures et des mairies, on assiste à un festival d'arrêtés visant au durcisssement des mesures de confinement, une véritable course à l'échalote de la mesure la plus restrictive et la plus digne du Père Ubu. Le préfet de l'Aisne interdit la consommation d'alcool dans son département avant de se rétracter. Le préfet de Seine-et-Marne prend un arrêté de réquisition des chasseurs et gardes-chasse pour faire respecter le confinement avant de l'abroger. Moins drôle, le maire de Montgeron invite ses concitoyens à la délation...

Quant à la liste des dérogations sur attestation, sa rédaction en a été si bâclée, que son application dépend pour partie du caractère raisonnable ou délirant de l'interprétation qu'en font les forces de l'ordre, que les zones grises du texte investissent de fait d'un pouvoir discrétionnaire.

Un retraité achète :— marc rees (@reesmarc) April 14, 2020

👉Un sandwich 🥪

👉Deux boites de conserves 🥫

👉Des yaourts 🐮

👉Du sopalin 🧻

Achats jugés "insuffisants" par le 👮

135 euros d'amende, rapporte le sénateur André Chassaigne.

-> https://t.co/9whY0tz8x8 #confinement #attestationdedeplacement pic.twitter.com/qiVEm1Eszp

Le pistage au lieu du dépistage

Les interrogations sur les moyens de juguler la pandémie ont mené à chercher, à défaut de réponse médicale et en l'absence de stocks suffisants de masques et de tests, des réponses sur le versant policier, en termes de surveillance déclinée sous trois formes :

- Une forme classique dite analogique : la systématisation des contrôles de police, censés pallier la pénurie des stocks de masques et de tests. La réponse policière est d'autant plus forte que les stocks de protection sont vides. Comme le dit très bien Alain Damasio : "la médecine n'est pas, ou ne devrait pas être un travail de police".

- Enfin, ce qu'on pourrait appeler avec Evgeni Morozov, le "solutionnisme technologique" : le gouvernement français a validé la mise en place d'une solution de "back-tracking" : méthode de traçage des citoyens par le biais d'une application pour smartphone adossée à la technologie bluetooth et censée protéger la confidentialité des données personnelles (il existe maintenant un consensus dans la communauté des informaticiens pour dire que l'anonymisation complète des données personnelles est un mythe). L'Observatoire des Libertés et du Numérique démontre parfaitement comment cette "solution" n'en est pas une : non-respect du consentement, pression patronale ou sociale, violation du secret médical, risque de discrimination des personnes non-équipées de smartphones...

Sur cette nouvelle solution baptisée "StopCovid", le Parlement, décidément la dernière roue du carrosse en période d'état d'urgence, n'aura qu'un droit de regard limité: il y aura bien un débat parlementaire, mais sans vote...

- Une forme classique dite analogique : la systématisation des contrôles de police, censés pallier la pénurie des stocks de masques et de tests. La réponse policière est d'autant plus forte que les stocks de protection sont vides. Comme le dit très bien Alain Damasio : "la médecine n'est pas, ou ne devrait pas être un travail de police".

- Les drones commencent depuis peu à faire leur apparition dans le ciel dépollué des grandes villes. Le gouvernement vient même de publier le 13 avril un appel d'offres pour la commande de "micro-drones du quotidien", façon plus ou moins maladroite de consacrer en l'euphémisant le recours problématique aux drones.Parfois de bons slogans valent bien mieux que de longs discours !!! 👍👌 pic.twitter.com/3Z9Ekxr3cx— Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) April 1, 2020

- Enfin, ce qu'on pourrait appeler avec Evgeni Morozov, le "solutionnisme technologique" : le gouvernement français a validé la mise en place d'une solution de "back-tracking" : méthode de traçage des citoyens par le biais d'une application pour smartphone adossée à la technologie bluetooth et censée protéger la confidentialité des données personnelles (il existe maintenant un consensus dans la communauté des informaticiens pour dire que l'anonymisation complète des données personnelles est un mythe). L'Observatoire des Libertés et du Numérique démontre parfaitement comment cette "solution" n'en est pas une : non-respect du consentement, pression patronale ou sociale, violation du secret médical, risque de discrimination des personnes non-équipées de smartphones...

Sur cette nouvelle solution baptisée "StopCovid", le Parlement, décidément la dernière roue du carrosse en période d'état d'urgence, n'aura qu'un droit de regard limité: il y aura bien un débat parlementaire, mais sans vote...

"Les crises se multipliant, celle-ci semble être un laboratoire du futur. Certaines mesures, comme le tracking, resteront sans doute." (Serge Slama). Car, et ce sera notre dernier point, certaines des mesures expérimentées à l'occasion de l'état d'urgence sanitaire pourraient intégrer le droit commun au-delà de la crise sanitaire.

Un arsenal de mesures qui pourrait être pérennisé

Les juristes gardent en mémoire la loi antiterroriste qui a suivi l'état d'urgence sécuritaire de 2015-2016 : bon nombre de mesures ont été conservées pour être intégrées au droit commun. Comme le rappelle cet article du Monde :

En ce moment-même, "l’incubateur de start-up d’État" est en train de travailler à la création d'un nouvel outil de traçage. Il ne faut pas attendre la période du déconfinement pour agir. De notre réaction présente dépend l'avenir de nos libertés publiques. C'est dès à présent qu'il faut donc dire, de concert avec l'Observatoire des Libertés et du Numérique, que "la crise sanitaire ne justifie pas d'imposer les technologies de surveillance".

L’état d’urgence en matière terroriste de 2015, décidé après les attentats de Paris et de Saint-Denis, a été prolongé à six reprises, à chaque fois pour plus d’un mois, jusqu’à ce que le gouvernement le verse dans le droit commun avec la loi SILT du 30 octobre 2017 : un « effet de contamination » classique, qui veut que le législateur revienne rarement à une législation moins contraignante en matière de libertés publiques.Le spectre du maintien de certaines des dispositions les plus controversées de l'état d'urgence sanitaire, à commencer par le projet de système de surveillance généralisée par le traçage, plane sur les débats. La catastrophe sanitaire se doublera-t-elle d'une régression catastrophique des libertés publiques ?

***

En ce moment-même, "l’incubateur de start-up d’État" est en train de travailler à la création d'un nouvel outil de traçage. Il ne faut pas attendre la période du déconfinement pour agir. De notre réaction présente dépend l'avenir de nos libertés publiques. C'est dès à présent qu'il faut donc dire, de concert avec l'Observatoire des Libertés et du Numérique, que "la crise sanitaire ne justifie pas d'imposer les technologies de surveillance".